発達障害と食事の関係について悩んでいませんか?

ASDやADHDなどの発達特性があると、「料理がうまくできない」「偏食がひどくて栄養が偏る」「そもそも食べる気力がわかない」など、毎日の食事が大きなストレスになってしまうことも少なくありません。

特性から生じる困りごとはわがままではありません。努力や我慢で何とかしようとするのは悪手です。

必要なのは少しでも本人や支援する家族が楽になるような食環境整備だと考えています。

この記事では、発達障害のある大人が直面しやすい食事の困難やその背景を丁寧に解説しつつ、管理栄養士の視点からのアドバイスや、無理なく取り入れられる宅食サービスの活用法まで、実践的な内容をたっぷりご紹介しています。

「食べること」を少しでもラクに、安心できるものにしたいと感じているあなたにとって、きっとヒントが見つかるはずです。

ぜひ、気になるところから読み進めてみてくださいね。

発達障害のある大人が抱えやすい食事の悩みとは

発達障害のある大人が抱えやすい食事の悩みとは、どんなことがあるのでしょうか。

それでは、順番に詳しく解説していきますね。

①発達障害の特性と食生活への影響

発達障害にはASD(自閉スペクトラム症)やADHD(注意欠如・多動症)などがあり、それぞれの特性が日常生活に影響を及ぼします。

ASDの方は感覚過敏やこだわりの強さ、予測できない変化への不安を抱えやすい傾向があります。

そのため「決まったものしか食べられない」「見た目や匂いで拒否反応が出る」など、食べ物に対する苦手意識が強くなりやすいと言われています。

一方ADHDの方は、衝動性や注意の切り替えの難しさなどから「買い物に行っても必要な物を忘れる」「一人で食事を作るのが続かない」といった課題を感じやすいです。

こうした特性が日常の食事習慣や食生活の安定性に、大きく影響してくるんですよね。

周囲の人が「なんでそんなことができないの?」と思うことも、本人にとっては大きな壁だったりします。

この「見えづらい困りごと」が、発達障害を持つ大人の食生活でよく起こる背景です。

②発達障害×食事のよくある課題と背景

発達障害を持つ方がよく直面する食事の悩みとして、「偏食」「食事準備の継続が難しい」「食事リズムが乱れる」などがよく挙げられます。

例えば偏食は、味覚・嗅覚・触覚などの感覚に敏感であることが原因になることがあります。

あるいは過去の「まずかった」「苦しかった」といった記憶が強く残っていて、その食べ物を避けてしまうパターンもあるんです。

また、段取りが苦手な特性から「毎回の料理が億劫で仕方ない」「食べること自体がめんどくさい」と感じてしまう方もいます。

仕事や学業が忙しいと、食事を抜いたり、ジャンクフードで済ませたりと、栄養の偏りが生じやすいことも。

そうした背景には、「やろうとは思っているけど、実行が難しい」というギャップが大きく関係しています。

このギャップを周囲の理解や支援、工夫によって少しずつ埋めていくことがとても大切なんです。

ASD・ADHDと食事の関係性を理解する3つの視点

ASD・ADHDと食事の関係性を理解する3つの視点について解説していきます。

発達特性と食事の関係を深く知ることで、自分や身近な人にとって「食べること」を少しでも楽にしていけたらと思います。

①ASD・ADHDの特徴と生活への影響

ASD(自閉スペクトラム症)とADHD(注意欠如・多動症)は、それぞれ異なる特性を持つため、どちらの特性が強いかによって食生活への困難なことも違ってきます。

ASDの人は「ルーティン」や「感覚の過敏さ」に強く影響されることが多く、変化があると混乱しやすいです。

このため、「毎日同じメニューでないと落ち着かない」「特定の食感やにおいが無理」など、食事の好みが極端になりやすいんですよね。

一方ADHDの方は、「計画を立てて実行すること」や「注意を維持すること」に課題を抱えやすいため、冷蔵庫に食材があっても調理に至らなかったり、食事の時間を忘れたりしがちです。

それぞれの特徴が、食事という日々の営みに大きな影響を与えていることがわかります。

「サボってるわけじゃないのに、食事がうまくいかない」などは、当事者からよく聞く言葉です。

②「食行動」に出やすい具体的な傾向

ASD・ADHDの特性が、実際の「食行動」にどのように表れるのか、いくつかの例を挙げてみましょう。

ASDの方の場合、以下のような傾向がよく見られます

- 白ごはんしか食べられないなど極端な偏食

- 「ぬるい温度」「べちゃっとした食感」など、細かい感覚が気になる

- 食べ物の見た目や配置にも強いこだわりがある

ADHDの方にはこんな傾向があります:

- お腹が空いたことに気づかず食事を忘れる

- 食材の管理ができず、腐らせてしまう

- 作っても途中で違うことに気を取られ食べるのを忘れる

どちらも、「本人の意志の強さ」とは無関係に起こる行動です。

だからこそ、周囲の理解と仕組み作りがとても重要なんですよ。

「なぜできないの?」ではなく、「どうしたらできる環境を作れるか?」を一緒に考えていけるといいですね。

③栄養・食習慣に関わる困りごとのパターン

食行動に特性が出ると、当然ながら栄養バランスにも影響が出やすくなります。

特にASDの方は「食べられるものが限られる」ために、特定の栄養素が慢性的に不足することがあります。

たとえば、白ごはん+ウインナーだけの食生活を何年も続けている…なんて方も実際にいます。

一方でADHDの方は「食事そのものが抜けやすい」ため、エネルギー不足になったり、逆に食べるときにドカ食いしてしまって血糖値の乱高下が起きたりするんですよね。

どちらのタイプも、「安定したリズム」「計画的な食材管理」「安心できる環境づくり」が必要不可欠です。

でも、全部を自分ひとりでやるのは、正直かなり大変です。

また、本人の「努力」だけで解決しようとすることは正しい解決方法ではありません。

だからこそ、宅食サービスのような外部サポートの活用が、無理なく続けられる生活の第一歩になるかもしれません。

発達障害の方が直面しやすい食事の困難5選

発達障害の方が直面しやすい食事の困難5選について詳しくご紹介します。

- ①買い物ストレス:人混み・予算・衝動買い

- ②調理の負担:段取り・感覚過敏・危険回避

- ③食事中の課題:集中・偏食・刺激の多さ

- ④1人暮らしでの継続的な食事管理の難しさ

- ⑤体調や情緒による食欲の波とリズム乱れ

それぞれの困難は、日々の食事に大きなストレスを与えやすいポイントです。順番に解説していきますね。

①買い物ストレス:人混み・予算・衝動買い

発達障害の方にとって、スーパーなどの買い物は「ただの作業」ではなく、非常に刺激の多いストレスフルな時間になることがあります。

まず、人混みや音・照明などの感覚刺激に圧倒されてしまい、「買い物の途中で疲れて帰ってしまう」なんてケースも多いです。

ASDの方の場合、レジで並ぶことや、店員とのやり取りに強い不安を感じる方も少なくありません。

また、ADHDの方は予算の管理が難しかったり、「美味しそう!」「新商品!」「値引き品!」と気になったものをつい衝動買いしてしまうことも。

買い物という行為が「料理以前の大きな壁」になっているケースが、とても多いんです。

筆者も買い物中に「予定外の出費をして自己嫌悪…」という経験はたくさんあります(泣)。

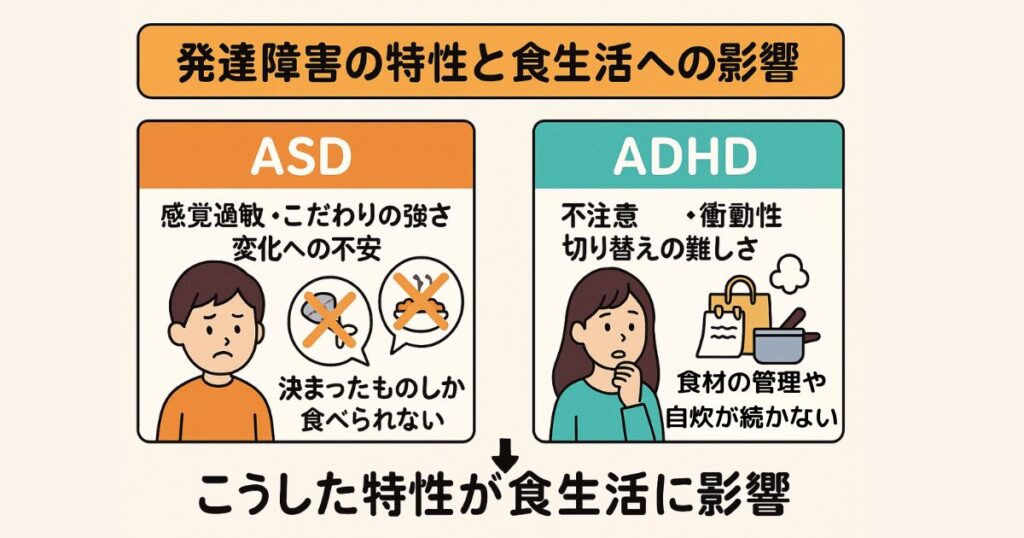

②調理の負担:段取り・感覚過敏・危険回避

料理には複数のステップが必要です。

食材を準備して、切って、火を通して、片づけて…という流れは、一見シンプルに思えますが、発達特性を持つ方には非常にハードルが高い作業になります。

特に段取りや優先順位をつけるのが苦手な方は、「何から手をつけたらいいかわからない」状態になりやすく、そこでパニックになることも。

さらに、包丁の扱いや加熱など、調理中の「安全管理」も難しいと感じることがあります。

また、ASDの方は「油の跳ねる音」や「匂い」「熱気」など、五感に与える刺激に過敏なため、調理自体が苦痛になってしまうこともあります。

こうした理由から、「結局、料理しない→コンビニ食に頼る→栄養偏る」のループに入ってしまわれる方もいますが、そうじゃなくても慣れない方にとって自炊はハードルの高い作業ですよね。

③食事中の課題:集中・偏食・刺激の多さ

やっとご飯ができたとしても、いざ食べる段階でまた課題が出てきます。

ASDの方は、味覚・触覚・視覚などの刺激に敏感なため、「食べられるものが極端に少ない」などの偏食が続きやすいです。

「食材が混ざってるとダメ」「べちゃっとした感触が嫌」など、本人にしかわからないこだわりポイントがあることも。

ADHDの方は「集中して食べること」が難しく、テレビやスマホの通知が気になったり、「ひと口食べてそのまま放置」なんてこともあります。

さらに、環境刺激(明るすぎる照明、うるさい音など)で注意が逸れてしまい、食べるどころではなくなることもあるんですよね。

④1人暮らしでの継続的な食事管理の難しさ

発達障害の方で一人暮らしをしている方は特に、「誰にも頼れない」「全て自分で管理しなきゃ」というプレッシャーを抱えがちです。

毎日の食事の準備、食材の買い出し、栄養のことを考えて献立を決める…大変ですよね。

一人でいると「まあ今日は食べなくてもいっか」となったり、「気づけば3日コンビニ飯」みたいなことも。

家族と暮らしていても、「理解が得られない」「配慮してもらえない」状況だと、かえってストレスがたまりやすいです。

日々をこなすだけで疲労感が強い方などは、食に向き合う気力すらなくなってしまうんですよね。

⑤体調や情緒による食欲の波とリズム乱れ

最後に大きな要因として挙げたいのが、体調や情緒のコンディションによる「食欲の変化」です。

ADHDの方はエネルギーの波が激しく、1日中ハイテンションだったかと思えば、次の日はぐったり…なんてこともあります。

ASDの方も、刺激過多で疲れ切ってしまったときなど、食べるどころではないことも多いです。

また、うつ症状や不安感が強いときには、そもそも食欲がわかず、食べること自体が「義務」でしかなくなってしまう場合もあります。

こうした日々の変動が続くと、食事のリズムを整えるのはとても難しくなります。

「3食バランスよく」なんて理想論に感じて、出来ていない自分にさらに落ち込む…という悪循環も、実は多くの方が経験しています。

管理栄養士が考える「発達障害×食事」の栄養課題

管理栄養士が考える「発達障害×食事」の栄養課題について、3つの視点からお話しします。

栄養面でどんな課題があるのかを知ることで、食生活の改善につなげていけるはずです。

①偏食で不足しやすい栄養素とは?

発達障害のある方の中には、食べられるものがかなり限定されている方も多く、「偏食」が長期的に続いているケースがよくあります。

代表的な例として、白ごはんや麺類、ウインナー、唐揚げ、ポテトなど「食べ慣れた・安心できる食品」だけで食事を済ませてしまう傾向があります。

この場合、不足しがちな栄養素は以下の通りです

| 栄養素 | 不足による影響 | 摂取しやすい食品例 |

|---|---|---|

| ビタミンB群 | 疲れやすさ、集中力低下 | 卵、納豆、玄米、豚肉 |

| カルシウム | イライラ感、骨の弱化 | 牛乳、ヨーグルト、小魚 |

| 鉄分 | 貧血、やる気の低下 | レバー、ほうれん草、豆製品 |

| 食物繊維 | 便秘、腸内環境の乱れ | 野菜、海藻、きのこ類 |

もちろん「それが苦手だから食べないんだよ!」という気持ちもよくわかります。

だからこそ、「食べやすい形に変える」「サプリや代替食品を使う」など、柔軟な対応をしたいですね。

②食事リズムの乱れと不調の関係

朝食を抜いて昼にドカ食い、夜は寝る前にジャンクフード…そんな不規則な食習慣は、体調を崩す原因になります。

発達障害の方は「時間感覚が曖昧」「興味のあることに没頭してしまう」などの特性から、食事のタイミングを逃しやすい傾向があります。

結果的に「1日1食だけ」「夜中に食べる」「時間がズレる」など、リズムが乱れがちに。

このような生活が続くと、生活習慣病など健康に影響がでたり、痩せることによって免疫が低下したりする可能性もあります。

特にADHDの方は、エネルギー切れになると集中力や思考力がガクッと落ちるので、安定したリズムの食事が本当に大切です。

ただ、毎日決まった時間に食べるのが難しい場合は、「まずは1日1回だけでも決めた時間に食べる」といった小さな一歩から始めてみてくださいね。

③感覚過敏による食品の偏りと健康リスク

ASDの方に多い「感覚過敏」は、食事のバリエーションに大きな影響を与えます。

例えば、「においが気になって食べられない」「特定の食感がどうしても無理」「一度苦手と思ったら二度と口にできない」といったケースは珍しくありません。

この感覚が強いほど、特定の食品に極端に偏る傾向があり、結果的に栄養バランスが崩れてしまいます。

たとえば「白いごはん」「フライドポテト」「同じメーカーのパン」だけで食事を済ませる人もいますが、それが何年も続くとビタミンやミネラルが極端に不足します。

また、「見た目」「匂い」「温度」が合わないと拒絶反応が出てしまうので、食事の場自体がストレスになることもあります。

無理にバランスを取ろうとするより、「食べられるものの中で栄養を少しずつ増やす」方が現実的で、精神的な負担も軽くなりますよ。

たとえば、ポタージュスープに野菜をこっそり入れる、ヨーグルトにカルシウム強化のものを選ぶなど、「ちょい足し」の工夫がカギになります。

食べやすさを高める食環境づくりのコツ5つ

食べやすさを高める食環境づくりのコツ5つをご紹介します。

ちょっとした環境の工夫だけで、「食べやすさ」って格段に変わるんですよ。

①感覚刺激を減らす空間工夫

ASDの方にとって、強い光や音、視覚的なごちゃつきは集中を妨げる原因になります。

そこでまず見直したいのが、食事スペースの感覚刺激の軽減です。

たとえば、LED照明がまぶしすぎるなら、暖色系の間接照明に切り替えるだけでも心地よさが変わります。

また、テレビの音やスマホの通知音も、食事の集中を妨げる大きな要因です。

可能であれば、静かな音楽をかける・窓を開けて自然音を取り入れるなど、リラックスできる雰囲気を作ると良いですね。

視覚的にごちゃごちゃしてると食欲が落ちる人もいるので、テーブルの上を片付ける・無地のテーブルクロスを敷くなどの方法もおすすめです!

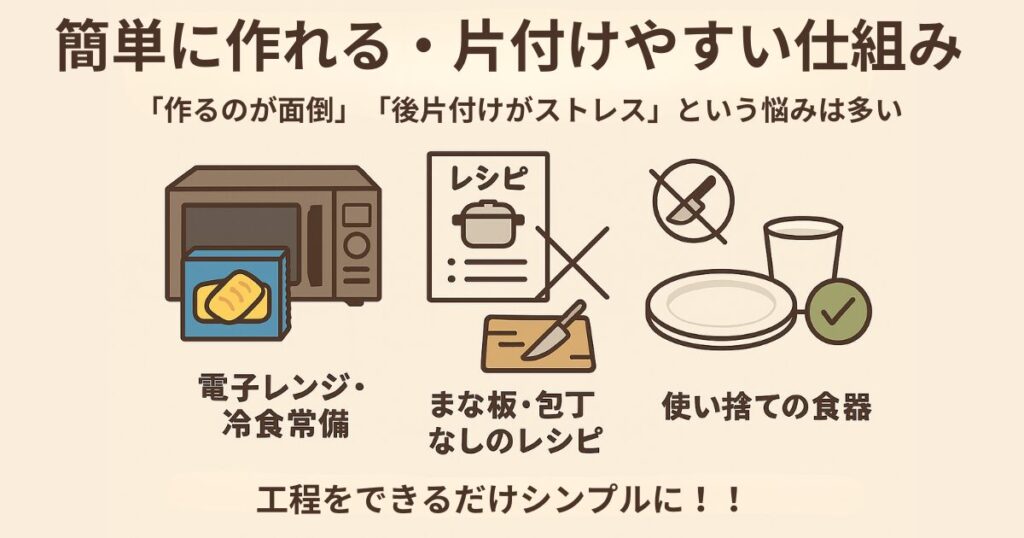

②簡単に作れる・片付けやすい仕組み

「作るのが面倒」「後片付けがストレス」という悩みは、本当に多いです。

だからこそ、工程をできるだけシンプルにすることが大事です。

例えば、電子レンジで加熱するだけの冷凍食品や、袋を開けてすぐ食べられる冷蔵惣菜などを常備しておくと安心です。

さらに、まな板・包丁を使わずに調理できるレシピもネットにたくさんあります。

また、使い捨ての紙皿・紙コップを取り入れる日を作ることで、洗い物の負担もグッと減らせます。

③食器・座席・照明の最適化

使う道具によって「食べやすさ」が左右されるって、意外と盲点なんです。

たとえば、感覚過敏の人は金属スプーンの「カチャッ」って音が気になることもあります。

そんな時は、木製やシリコン製のカトラリーを使うと、音も柔らかくてストレス軽減につながりますよ。

また、座席の高さやテーブルとのバランスが合っていないと、落ち着いて食べられません。

クッションを敷く、椅子の高さを調整するなど、**自分に合った食べる姿勢**を工夫してみてください。

照明は「まぶしいな」と感じたら、間接照明やスタンドライトの導入も検討してみてくださいね。

④味・におい・温度への配慮

味やにおい、温度に敏感な方には、それぞれに合った「ベストな状態」を見つけることが大切です。

たとえば、においに敏感な方は「調理直後の料理がきつい」と感じることがあります。

そういうときは、少し冷ましてから食べる・換気をよくするだけでも違います。

味に関しては「味付けが濃いとしんどい」こともあるので、薄味+調味料で調整できるスタイルがオススメです。

冷たいもの・熱すぎるものも、口内の感覚が敏感な人にとってはストレスになります。

常温の食べ物を増やす・スープ類は少し冷ましてから提供するなどの工夫が効果的です!

⑤外食やテイクアウトとの付き合い方

どうしても料理ができない時や、疲れている時には、外食やテイクアウトを使うのも大切な選択肢のひとつです。

ただし、外食は刺激が多くて「注文時の会話」「周囲の雑音」「明るすぎる照明」が気になる人も多いです。

その場合は、スマホ注文ができるお店や、静かな時間帯を狙って利用するなど、環境選びも大事になります。

また、テイクアウトや宅配サービスは、自宅でリラックスしながら食べられるので安心感がありますよね。

ただし、栄養バランスが偏らないように、使う頻度に気を付けたり、野菜のおかずを足すなどできるといいですね。

「無理せず、上手に頼る」ことが、長く続けられる秘訣ですからね。

発達障害のある方に宅食サービスがおすすめな理由3つ

発達障害のある方に宅食サービスがおすすめな理由3つを、具体的に解説していきます。

「自分で毎日ご飯を準備するのが本当にしんどい…」そんな方にこそ知ってほしい内容です。

①買い物・調理の手間を減らして安全も確保

宅食サービスの最大の魅力は、なんといっても「調理と買い物の手間がなくなること」です。

発達障害の方にとって、スーパーでの買い物や調理工程は、情報量が多く、計画力や集中力が求められるため、非常にストレスフルになりがちです。

宅食を利用すれば、その負担が一気に軽くなります。

特に火や刃物を扱うことに不安がある方でも、**電子レンジでチンするだけで完結**するサービスなら、安心して食事を用意できますよ。

筆者も「今日はどうしても何も作りたくない」って日に救われたこと、何度もあります。

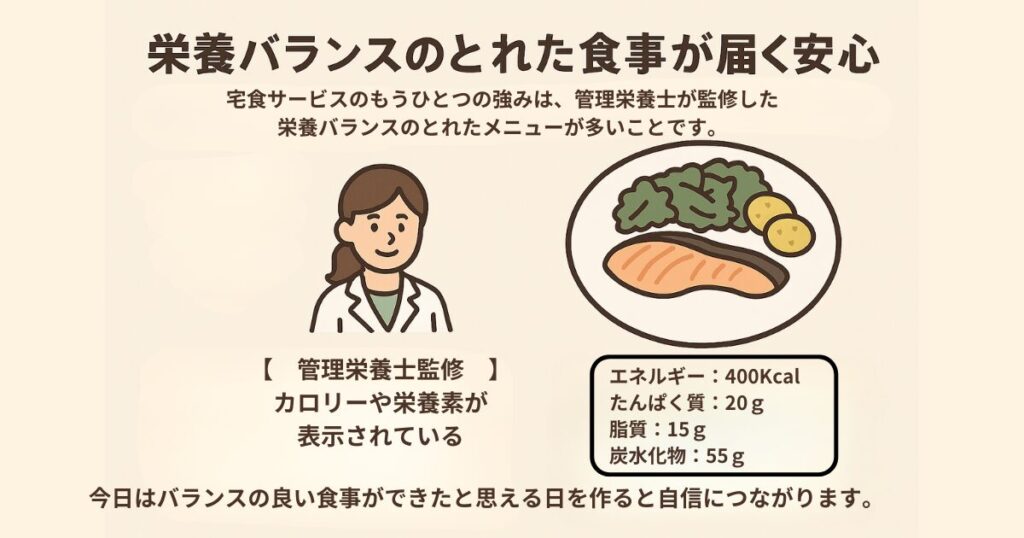

②栄養バランスのとれた食事が届く安心感

宅食サービスのもう一つの強みは、管理栄養士が監修した栄養バランスのとれたメニューが多いことです。

偏食気味になりがちな方でも、少しずついろんな食材を摂取できるよう工夫されているので、安心して利用できます。

例えば、野菜が苦手な方でも、柔らかく煮込んであったり、食べやすい味付けにされていたりするので、意外と「これなら食べられる!」ってなることもあるんですよ。

しかも、1食ごとのカロリーや栄養素が表示されているサービスも多いので、自分の体調管理にもつなげやすいのがメリット。

毎日完璧じゃなくてOK、でも「今日はバランスのいい食事ができた」と思えるだけで、ちょっと自信になりますよね。

③無理なく続けられる柔軟なサービス設計

宅食サービスには、冷凍・冷蔵、定期便・都度注文、1日1食〜3食など、多様なプランがあります。

つまり、「毎日じゃなくてもOK」「必要なときだけ頼める」柔軟さがあるのが嬉しいポイントなんです。

中には「週に2〜3回だけ利用したい」「忙しい日だけ活用したい」というニーズにも応えてくれるサービスもあります。

また、最近はスマホアプリで簡単に注文・キャンセルができるところも多く、ハードルがどんどん下がっています。

定期契約に不安がある方は、「お試しセット」から始めてみるのもおすすめですよ。

宅食は「毎日がっつり使うもの」ではなく、「ちょっとラクしたい日の味方」として活用すると、とても良い選択肢になります。

目的別に選べる宅食サービス3タイプの特徴

目的別に選べる宅食サービス3タイプの特徴について、それぞれの利点やおすすめの使い方をご紹介します。

自分のライフスタイルや困りごとに合ったタイプを選ぶことが、ストレスを減らす第一歩ですよ!

①冷蔵タイプ:新鮮で手軽な日々の食事

冷蔵タイプの宅食サービスは、作りたてに近い状態の食事が冷蔵で届くのが特徴です。

レンジで数分温めるだけで「プロが作った手の込んだ手作りの家庭料理」が楽しめます。

「今日は調理する気力がないけど、総菜の味には飽きた」なんてときにぴったりです。

多くは2~4人家族を想定されており、賞味期限は短め(2〜3日)なので、定期的に受け取れる人や、複数人で生活している人向けですね。

加工品の味が苦手な人や、できたて感を重視したい人には特におすすめです。

②冷凍タイプ:ストックできて便利に使える

冷凍タイプは、まとめて注文して冷凍庫にストックできるのが魅力です。

好きなタイミングで食べられるので、「食事の時間が不規則」「気分や体調に合わせて食べたい」という方に最適です。

保存期間も1〜3か月と長く、冷凍庫にあるだけで「安心感」がすごいんですよ。

最近では冷凍とは思えないほど美味しいメニューも増えていて、食感や風味も進化しています。

「今日は疲れたな」「料理できないな」ってときでも、冷凍庫から取り出してチンするだけでしっかりしたご飯が食べられるのは本当に助かります。

③毎日配達タイプ:毎日の食管理がしやすい

毎日配達タイプは、毎日決まった時間に食事を届けてくれるスタイルです。

食べる時間や生活リズムが乱れがちな方には、食事の習慣化がしやすくなるという大きなメリットがあります。

1人分ずつ個別包装されていることが多く、高齢者や一人暮らしの方に特に人気です。

栄養士監修のバランス食が多く、カロリー・塩分・たんぱく質量などもコントロールされているため、健康管理を重視したい方にも向いています。

ただし、エリアや曜日によっては対応していないこともあるので、事前に配達範囲をチェックするのが大切です。

「毎日同じ時間に届くから、それに合わせて行動できる」っていう安心感、けっこう大きいですよ〜。

発達障害の方に合った宅食サービスの選び方

発達障害の方に合った宅食サービスの選び方について、具体的な比較と判断ポイントを紹介します。

宅食サービスはどれも似ているようで、実は細かい違いがたくさんあります。自分にとっての「使いやすさ」で選ぶのがコツですよ。

①保存形態・価格・カロリーの違い比較

まず大きなポイントは、「保存形態」「料金」「カロリー設計」の3つです。

| タイプ | 保存方法 | 1食あたりの料金 | カロリー目安 |

|---|---|---|---|

| 冷蔵タイプ | 冷蔵(2〜3日) | 約600〜900円 | 400〜600kcal |

| 冷凍タイプ | 冷凍(1〜3か月) | 約500〜800円 | 300〜500kcal |

| 毎日配達タイプ | 常温または冷蔵 | 約500〜700円 | 300〜450kcal |

「毎日すぐ食べたい派」なら冷蔵タイプ、「ストックしたい派」なら冷凍タイプ、「生活リズムを整えたい派」なら毎日配達タイプが合いやすいです。

料金はまとめ買いや定期便にすると割引が効く場合もあるので、公式サイトでチェックしてみてくださいね。

②味や量・口コミ評価をチェック

次にチェックしたいのが、「味」「ボリューム」「口コミ」です。

いくら健康的でも、味が合わなかったら続けられませんよね。

そのため、初回は「お試しセット」などで実際に味を確かめてみるのがベストです。

口コミサイトやSNSでは、「味が薄め」「ボリューム少なめ」といったリアルな声が見つかるので、参考になりますよ。

筆者も一度、味付けが好みに合わず数回でやめてしまったことがありました(泣)。

ただ、味覚の感じ方は本当に人それぞれなので、口コミをたくさんみるよりも、ある程度みてみたら実際に食べてみた方が良いと思います。

③自分に合ったサービスを選ぶ基準とは

最終的に大切なのは、「自分にとってストレスが少ない選択かどうか」です。

発達障害の方は、決まった手順や操作に安心感を感じる方が多いので、「注文が簡単」「メニューが定番化している」「配達時間が決まっている」など、分かりやすくて変化が少ないサービスがおすすめです。

また、食べられるものが限られている方は、メニューのカスタマイズができるかも重要なポイントになります。

公式サイトで「メニュー例」「アレルギー対応の有無」「サポート体制」なども確認して、自分の生活スタイルに合うかどうかをチェックしましょう。

一度選んだサービスでも、合わなければ変更すればOKです。

「完璧じゃなくていいから、まず一歩」そのくらいの気持ちで始めるのが、長く続けるコツですよ〜!

発達障害と食事管理のこれから|まず始めたいこと

発達障害と食事管理のこれからを考える上で、今すぐ始められることを3つに分けて紹介します。

完璧を目指すより、「ちょっと楽になる」を積み重ねることが、暮らしの質をぐんと上げてくれますよ。

①食の環境改善でQOLを上げる第一歩

まず取り組みやすいのが、「食べる環境」を少しだけ整えることです。

いきなり栄養のことや調理方法を見直すのは大変ですが、照明を落としたり、好きな器を使ってみるなどの「小さな変化」ならすぐに取り入れられますよね。

また、騒音を減らしたり、スマホを別の部屋に置くことで、集中して食事を楽しめるようになることもあります。

人によっては、「お気に入りの音楽を流す」「アロマをたく」など、自分が心地よく食べられる雰囲気を作るだけでも、QOLがガラッと変わるんです。

まずは1つ、「これならできそう」と思う工夫から始めてみてくださいね。

②宅食を試すときの注意点と始め方

宅食を導入するのも、食事の負担を減らす大きな一歩です。

ただ、「いきなり定期便を申し込んで続かなかった…」なんて失敗談もよくあるので、最初はお試しセットから始めるのがベストです。

種類によってはAmazonや楽天で購入できるものもあります!

お試しで気に入ったら、週2〜3回だけ頼むなど、ライフスタイルに合わせて徐々に取り入れていきましょう。

注意点としては、配達時間や保存場所のスペースも忘れずに確保しておくと、「届いたけど冷蔵庫に入らない!」みたいなトラブルも避けられます。

まずは“試してみる勇気”が、毎日の食をラクに変えてくれるきっかけになりますよ。

③支援機関・専門家とつながることの重要性

もし「一人ではどうにもならない」と感じたら、無理せず支援機関や専門家の力を借りることも視野に入れてください。

かかりつけの病院があればかかりつけ医やかかりつけの管理栄養士に相談してみてください。

自治体の発達障害支援センターや、精神保健福祉センター、地域包括支援センターなどで、栄養や生活支援についての相談ができる場合もあります。

また、地域の栄養ケア・ステーションなどで管理栄養士に相談できることもあるので、「相談してみたい」と思ったら、ぜひ情報収集してみてくださいね。

「頼るのが苦手…」「何を話せばいいか分からない…」という声もよくありますが、大丈夫。

そのままのあなたを受け止めてくれるプロが、ちゃんといます。

自分にとって心地よく、続けやすい食生活を作るための“伴走者”として、専門家の力をうまく使ってくださいね。

まとめ|発達障害と食事の悩みを解決するためにできること

発達障害がある方にとって、「食べること」は本来の楽しさや安らぎとは裏腹に、日常的なストレスになることがあります。

特に買い物・調理・食事中の環境、そして栄養バランスやリズムの維持など、気をつけるべき点が多く、自分一人で抱えきれないと感じる方も多いはずです。

そんなときは、宅食サービスをはじめとする「外部の仕組み」をうまく取り入れることが、生活をラクにする第一歩になります。

また、無理にすべてを改善しようとせず、自分の苦手や得意を受け入れながら「ちょっとでも楽に」「少しでも食べやすく」を積み重ねていくことが、結果的にQOL(生活の質)向上につながっていきます。

ひとりで頑張らず、支援やサービスの力を借りて、心と体が少しでもほっとできる食生活を一緒に目指していきましょう。

参考リンク:国立障害者リハビリテーションセンター|発達障害情報・支援センター